일본군 성 노예제 법정투쟁 30년

|

[환경데일리 추진호 탐사보도 기자]현재 국내에서 일본 정부에 책임을 요구하는 2건의 소송이 진행 중이다.

일본군 성 노예제 생존자들이 법적인 정의를 회복할 수 있는 사실상의 마지막 기회다.

2020년 세계일본군 '위안부'기림일을 기념하며 30년간 정의 회복, 진실 규명, 배상 받을 권리 실현을 위한 국내 생존자들의 법정 투쟁은 멈추지 않고 있다.

1991년 8월 14일, 김학순 씨가 기자회견을 통해 국내 일본군 성노예제 생존자로는 최초로 자신의 피해 사실을 공개적으로 증언했다.

이 날을 기리기 위해 2012년, 일본군 '위안부'기림일이 탄생하게 됐다. 1991년 12월, 김학순 씨를 포함해 3명의 생존자와 그 유가족 등 32명이 일본 정부의 사죄와 배상을 요구하며 일본 도쿄지방재판소에 소송을 제기했다.

그러나 생존자들은 2004년 11월, 13년여에 걸친 재판 끝에 패소했다. 1992년 2월, 부산 거주 생존자 4명이 일본 정부를 상대로 시모노세키 지방법원에서 보상청구소송을 제기했다. 1998년 4월, 피해자 3인에게 위자료 30만엔을 지급하라는 일부승소 판결이 나왔다. 지금까지 30년 동안의 소송 중 유일한 승소 사례다.

기쁨과 위안도 잠시, 2001년 3월, 재판부가 1심을 뒤집고 원고청구를 모두 기각하며 생존자들이 패소했다.

2003년 3월, 일본 최고재판소가 원고청구 기각을 결정하며 생존자들의 패소를 확정했다. 1993년 4월, 송신도 씨가 일본에 거주하던 일본군 성노예제 생존자로서 유일하게 일본 정부를 상대로 사죄와 배상을 청구했다.

|

10년에 걸친 재판 끝에 2003년 3월 패소가 확정됐다. 지금껏 일본법원 소송 10건, 모두 패소됐다. 한국 출신 생존자들이 제기한 3건의 소송을 포함, 1990년대 이후 한국, 대만, 필리핀, 중국, 네덜란드의 일본군 성노예제 생존자들은 일본 법원에서 일본 정부를 상대로 총 10건의 소를 제기했다.

그러나 1998년의 1심 법원 판결을 제외하면 모든 사건들은 일본 법원에서 패소했다. 헤이그 상설중재재판소의 중재를 통해 일본군 성노예제 문제를 해결하려는 시도가 있었으나 일본 정부는 생존자들의 요구에 답하지 않았다.

일본에서 제기한 모든 사건들이 패소한 것에 이어, 국제재판소, 미국 연방법원 등에서 일본 정부에 문제를 제기하려는 노력들이 있었지만 모두 실패로 돌아갔다.2007년에 일본 최고재판소 판결에 따라 실질적으로 일본 법원에서 소송을 제기하는 것이 불가능해졌다. 중국, 대만, 한국, 필리핀 출신의 일본군 성노예제 생존자 15인이 미국 연방법원에서 일본 기업을 상대로 손해배상을 청구하는 집단소송을 제기 했다.

2003년 항소법원에서 청구가 각하된 후 대법원이 사건을 환송한 것에 이어, 2005년 다시 항소법원에서 청구가 각하됐다. 2007년 4월, 일본 최고재판소가 제2차 세계대전 시기의 전시 성 폭력 피해자들과 강제 노동자들이 법원에 소를 청구할 권능을 상실했다고 판결했다.

2016년, 일본 정부에 책임을 요구하는 2건의 손해배상소송이 서울중앙지방법원에 제기됐다. 2019년 5월, 일본 외무성은 일본군 성노예제 생존자 손해배상 소송에 대해 국제법상 '주권면제' 개념을 근거로 소송 각하를 주장했다.

소송이 제기된지 3년만인 2019년 11월, 일본 정부를 상대로 하는 손해배상소송의 역사적인 첫 재판이 열렸다.

故 곽예남 씨 등 20명이 제기한 소송의 변론기일을 하루 앞두고 국제앰네스티는 해당 소송에서 주권면제, 시효 등을 주장할 수 없다는 내용의 법률의견서를 제출했다.

올 7월 17일, 故 배춘희 씨 등 생존자 12명의 손해배상 청구소송 변론기일이 진행됐다. 현재 2건의 손해배상소송이 모두 진행 중이며, 일본 정부는 법정에 단 한 번도 모습을 드러내지 않았다.

30년 투쟁 끝에 열린 국내 첫 재판, 현재 국내에서 진행되고 있는 소송은 지난 30년간 일본군 성 노예제 생존자들이 일본 법원에서 벌인 소송 10건이 모두 패소한 것에 이어 법적인 정의를 회복할 수 있는 사실상 마지막 기회다.

생존자 대부분이 노령으로 법정에서 증언하기 어렵고 이미 세상을 떠나신 분들도 많다. 하루도 아쉬운 상황에서, 첫 재판은 소송이 청구된 2016년으로부터 무려 3년이 지난 작년 11월에서야 열리게 됐다. 그러나 일본은 '주권면제'를 이유로 지금까지 단 한 번도 법정에 나오지 않았다.

지난 5월 일 외무성은 재판을 거부하는 이유, '주권면제'의 만 꺼내고 있다.

그렇다면 주권면제란 과연 무엇일까? 주권면제는 모든 국가의 주권이 서로 평등하기 때문에 국내 법원에서 외국 정부가 재판을 받을 수 없다는 국제법상의 개념을 의미이다.

/

따라서 주권면제가 현재 소송에서 받아들여진다면 한국 법원에서 일본 정부가 재판을 받을 수 없다는 것이 일본 측의 주장이다.

그러나 일본군 성 노예제는 중대한 전쟁범죄이자 반인도범죄다. 일본의 주권을 존중한다는 이유만으로 중대 범죄에 대한 정의 회복의 기회를 빼앗길 수는 없다.

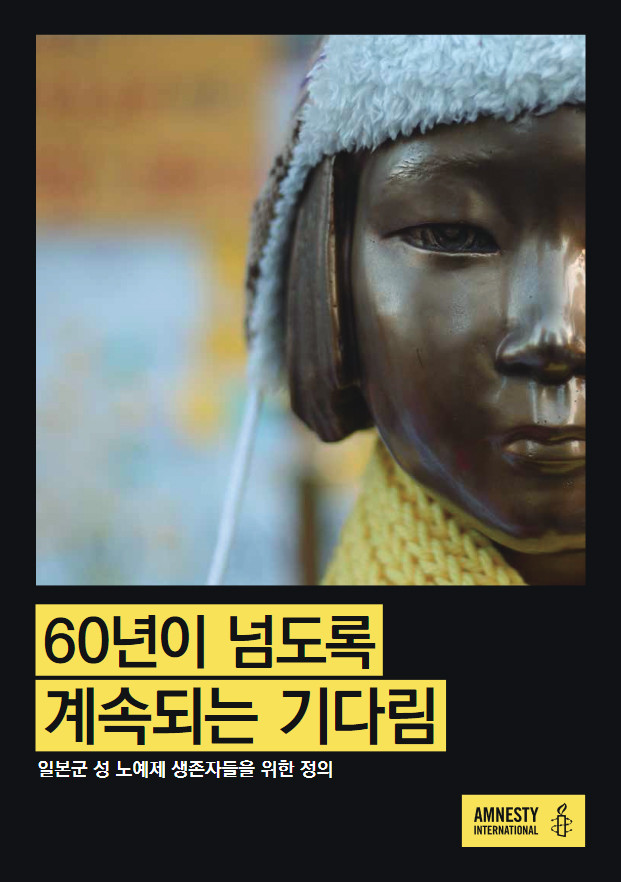

최근 수십 년간 주권면제와 관련한 예외가 인정되는 사례가 늘어나고 있는 상황에서, 일본군 성 노예제라는 잔혹한 전쟁범죄이자 반인도범죄에 대한 책임 규명 과정이 중단돼서는 안된다. 국제앰네스티는 2005년 '60년이 넘도록 계속되는 기다림' 보고서를 발간해 생존자들에게 완전한 배상을 제공하기 위한 효과적인 조치를 즉각 시행할 것을 일본 정부에 권고했다.

한국을 포함해 '위안소'가 운영됐거나 그 국민이 성 노예 대상이 됐던 피해국에 대해서는, 자국법을 제정해 생존자들이 자국 법정에서 일본 정부에 직접 소송을 제기할 수 있도록 보장할 것을 권고했다.

특히 국제인권법과 국제인도법을 위반할 경우 동 법이 모든 국가 면제를 금지하도록 보장하고, 배상 청구에 공소시효가 적용되지 않도록 할 것을 요구했다.

국제앰네스티는 2005년 국네앰네스티는 11월 12일, 국내 소송의 역사적인 첫 변론기일을 하루 앞두고 주권면제, 청구권협정, 시효 등이 적용될 수 없다는 내용의 법률의견서를 서울중앙지방법원에 제출했다.

아놀드 팡, 국제앰네스티 동아시아 조사관은 "일본 정부가 피해자들이 완전한 배상과 실질적인 해결책을 제공받을 권리를 박탈해서는 안 된다."며, "주권면제와 같은 절차적 장애물을 반인도범죄와 전쟁범죄가 자행된 경우 이용해서는 안 된다."고 밝혔다.

"나아가 국내 소송들의 결과가 “국제법에서 명시한 범죄의 전 세계 생존자들에게 영향을 미칠 수 있다."며 "일본군 성 노예 잔학행위에 대한 법적 책임을 확립하고 정의를 회복하는 것이 반드시 필요하다." 강조했다.

우리는 생존자들의 싸움이 여기서 멈출 수 없다.

[저작권자ⓒ 환경데일리. 무단전재-재배포 금지]