향후 개정안 발효 EU 이사회 승인 난항 예상

LNG 수입 수송부문 국제협약 적용않는 환경오염 높아

|

| ▲EU의 LNG·가스저장 전략 관련 인프라 © 환경데일리 |

[환경데일리 최인배 기자] EU 집행위원회는 에너지전환 및 에너지 공급 위기에 대비하고자 에너지안보 강화를 위한 4개의 문건으로 ▲에너지분야 정부간협정에 관한 결정 개정안 ▲가스공급 안정성 규정 개정안 ▲EU LNG·가스저장 전략 ▲EU 냉난방 전략으로 구성된 EU 차원의 에너지안보 패키지를 발표했다.

EU 집행위는 회원국 및 제3국 정부간 에너지분야 협정(IGA)의 투명성 강화를 위해 현행 IGA관련 결정의 개정안을 제안했다. 이번 개정안은 기존 적용대상 범위를 확장하는 한편, 회원국과 제3국간의 IGA 체결 시 EU법 준수 여부 검토를 위해 EU 집행위에 IGA 정보를 사전 공개하는 내용을 담고 있다.

EU 집행위는 2014년 가스부문에 대한 스트레스 테스트 실시 이후 현행 '가스공급 안정성 규정'의 한계점을 반영한 개정안을 통해 ▲회원국 간 가스공급 위기 대응 연대원칙 도입 ▲지역단위의 가스공급 안정성 강화 대책 구상 ▲EU 주변국과의 협력 강화 ▲가스공급계약의 투명성 보장 등을 제안했다.

|

| ▲국가별 Gazprom 수입 도매가격 비교(2010~2014년) © 환경데일리 |

또한, EU 집행위는 세계 LNG 시장이 점차 확대되고 있는 상황에서 회원국 전체의 LNG 시장 및 인프라 접근성 개선을 위한 LNG·가스저장 전략을 제시하는 한편, 건물 및 산업부문을 중심으로 냉난방 시스템의 에너지효율 개선 관련 냉난방 전략도 함께 공개했다.

그러나 EU 집행위의 에너지안보 패키지에 대해 환경단체 및 녹색당 등 일부 정당은 재생에너지나 에너지효율보다는 가스자원 중심의 에너지안보 강화 계획임을 지적하고, EU 에너지안보에 대한 기후·환경적 측면에서의 접근이 부족하다고 비판 수위를 높였다.

EU 집행위는 세계 LNG 시장이 점차 확대되고 있는 상황에서 EU의 가스 공급 안정성 및 경쟁력 강화를 위한 LNG·가스저장 전략을 제안했다.

최근 세계 LNG 시장은 미국, 호주 등 새롭게 부상한 LNG 생산 및 공급국의 진입으로 점차 활성화되고 있는 추세다.

현재 세계 제1의 LNG 공급국은 카타르(약 100Bcm)이며, LNG 공급 규모가 20Bcm 이상인 국가는 나이지리아, 말레이시아, 인도네시아, 호주 등이다.

EU는 역내 가스 생산 감소로 가스 수입 증대가 불가피해 캐나다, 미국, 호주, 나이지리아, 알제리 등과 LNG 수입에 관한 협상을 진행 중이다.

에너지경제연구원 해외정보분석실 윤영주 연구원은 "에너지분야 IGA 및 가스구매계약에 대한 정보 공개 가능성에 대해서는 일부 에너지산업계 및 회원국이 부정적인 반응을 보이며, 향후 관련 개정안 발효를 위한 EU 이사회의 승인에 난항이 예상된다."고 말했다.

|

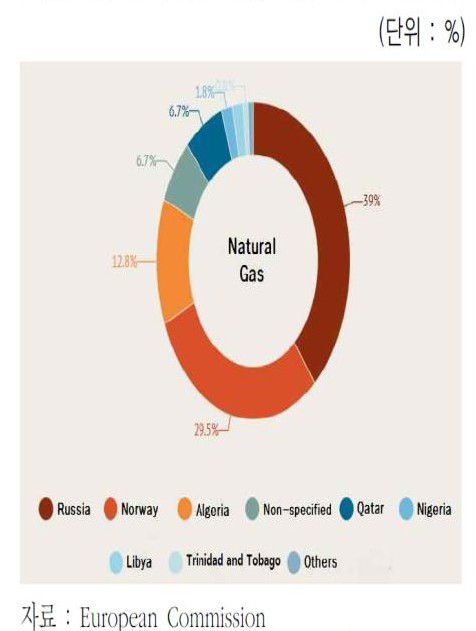

| ▲수출국별 EU의 가스 수입 비중 비교(2013년) © 환경데일리 |

앞서 EU 집행위는 선결 정책과제인 에너지동맹(Energy Union) 구축을 위한 전략에서 에너지안보 쟁점을 주요 5가지 영역 가운데 하나로 채택한 바 있다.

EU는 에너지동맹을 위한 프레임워크 전략을 통해 ▲에너지 안보·연대·신뢰 ▲EU 에너지시장 통합 ▲에너지효율 개선 ▲경제의 탈탄소화 ▲연구·혁신·경쟁력 등 5가지 영역에서의 추진목표를 설정하고 이를 위한 실행계획을

발표했다.

특히 EU 집행위의 LNG·가스저장 전략 발표 이후, 유럽의 일부 환경단체는 EU의 LNG 수입 활성화가 미국 등 주요 LNG 생산국의 셰일가스 생산 및 수출에 영향을 미칠 것으로 전망하면서 환경적 우려를 표명했다.

EU 집행위가 향후 EU의 가스공급원 다변화를 위해 미국을 비롯한 다양한 지역으로부터의 LNG 수입 활성화 계획을 밝히자, 환경단체는 이로 인해 향후 미국의 대(對) 유럽 셰일가스 수출에 발판이 마련됐다고 지적했다.

현재 미국산 가스의 약 47%가 수압파쇄공법을 통해 추출된 셰일가스이며, 미국의 주요 셰일가스 생산 지역(Eagle Ford, Marcellus, Bakken 등)이 세계 전체 메탄 배출에서 약 9.5%의 비중을 차지하는 것으로 나타나고 있다.

또한, LNG 수입을 위해 주로 사용되는 해상 수송부문은 국제협약에 적용되지 않는 환경오염 수준이 높은 부문 가운데 하나다.

영국 환경전문연구기관 E3G는 COP21 개최 당시만 해도 2050년까지 탈탄소화 실현을 촉구했던 EU가 지금은 최소 40년 이상 사용 가능한 신규 가스수입 인프라 구축을 위해 기업의 투자 장려 및 자금지원에 나서고 있다고 비판했다.

[저작권자ⓒ 환경데일리. 무단전재-재배포 금지]