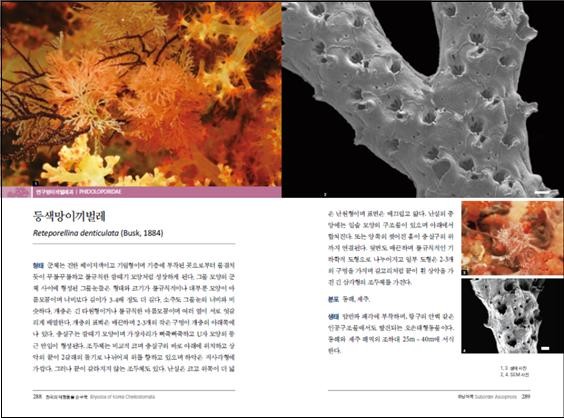

준전문가 동정 가능 상세한 형태 정보와 사진 등 담아

[환경데일리 김영민 기자]한반도에 서식하는 1mm 크기의 태형동물은 어디에 얼마나 있고 어떻게 생겼을까라는 궁금증이 풀렸다. 이를 한 곳에 모아 도감으로 만들었다.

국립생물자원관은 우석대 생명과학과 소속 서지은 교수팀과 함께 한반도에 서식하는 태형동물 중 순구목 130종의 정보가 담긴 '한국의 태형동물(순구목)' 도감을 발간했다.

태형동물은 이끼벌레라고도 하며, 1mm 안팎의 작은 크기로 촉수를 이용해 바위, 조개껍질 등 다양한 곳에 붙어서 무리를 지어 산다. 일부 종을 제외하고는 모두 바다에 살며, 전 세계적으로 1만 종, 우리나라는 210종이 보고돼 있다.

이 중 나후강에 속하는 순구목은 우리나라에 서식하는 태형동물 중 가장 많은 종이 포함된 분류군으로 대부분 바다에 서식하고 있다.

개충이 연쇄적으로 추가 딸개충을 형성해 석회성 골격을 가진 군체를 형성한다.

이 도감은 과거 우리나라에 서식하는 것으로 보고된 종에 대한 분류학적 재검토를 거친 76종과 '미개척 무척추동물 조사·발굴 연구' 사업에서 발굴된 54종을 종합 총 46과 85속 130종을 수록했다.

새롭게 추가된 백령짧은자루조두체이끼벌레 등 신종 20종과 해시계벽난로이끼벌레 등 미기록종 34종은 2016년 10월부터 2018년 5월까지 분류학계의 저명한 국제학술지인 주택사(Zootaxa)와 국립생물자원관 학술지인 저널 오브 스피시즈 리서치(Journal of Species Research) 5편에 게재 학술적 검증을 이미 완료했다.

주요 내용으로는 태형동물의 형태와 국내 분포, 생태적 특성에 관한 정보를 담았다.

특히 생태 사진과 주사전자현미경 사진을 수록해 실제 관련 연구자들의 동정에 참고할 수 있도록 했다.

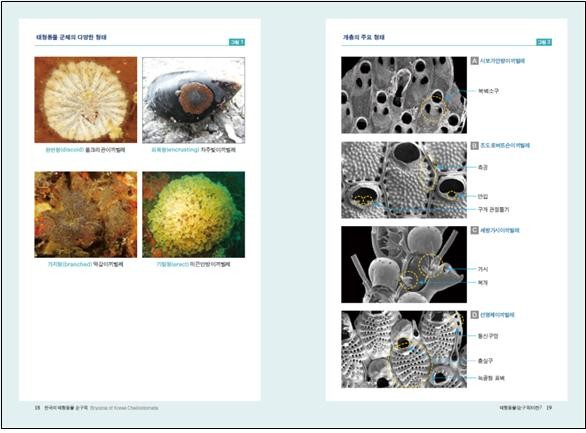

정확한 종을 동정하는데 필요한 정보제공을 위해, 용어설명, 군체의 다양한 형태, 개충의 주요형태와 각 부분의 명칭을 사진과 함께 쉽게 설명했다.

종별로 자세한 형태를 기술한 기재문을 실었다.

특히, 주사전자현미경 사진은 100배~300배로 확대된 개충의 모양과 가시 등 특징이 잘 나타나도록 촬영, 준전문가도 해부현미경을 사용해 종동정이 가능한 수준으로 제작했다.

그동안 태형동물의 형태가 산호, 히드라, 해조류를 닮아 동정이 어려웠으나 이번 도감에 동정이 가능한 많은 종을 포함하고 있어 생물다양성 연구에 큰 도움이 될 것으로 기대된다.

태형동물은 바닥에 고착해 군체가 성장해 산호류 등처럼 서식지를 점유하는 대표적인 분류군으로서 서식지의 훼손과 회복, 종다양성 연구에 중요한 분류군이다.

배연재 국립생물자원관장은 "이번 도감 발간으로 그간 잘 알려지지 않았던 태형동물의 연구가 한층 쉬워져, 생물다양성 보전을 위한 조사와 평가에 크게 도움이 될 것으로 기대한다."면서 "특히 환경교육의 자료로도 충분한 자연스토리와 우리 생명의 소중함을 일깨우는데 기여할 수 있을 것"이라고 밝혔다.

'한국의 태형동물(순구목) 도감'은 이달 말부터 국내외 주요 도서관, 연구기관, 관계 행정기관 등에 배포될 예정이다.

용어설명

- 피후강(被喉綱, Phylactolaemata): 원형이 아닌 말발굽 형태의 촉수를 가지며 석회질화되지 않는다. 군체에서 새로운 휴지아를 생성한다.

- 협후강(狹喉綱, Stenolaemata): 촉수관은 둥글고, 개충은 긴 관모양이며 석회성이며 군체를 형성한다. 휴지아를 생성하지 않는다. 대부분 화석종이다.

- 나후강(裸喉綱, Gymnolaemata): 촉수관은 둥글고 개충은 대부분 납작한 모양이고 석회성이며 군체를 형성한다. 휴지아를 생성하지 않는다. 대부분 해산으로 태형동물의 대부분을 차지한다.

· 순구목(脣口目, Cheilostomata): 가장 진화한 태형동물의 무리로 나후강의 대부분을 포함한다. 석회성 군체를 형성하고 이웃개충과 통신구멍에 의해 연결되고 연속적인 피복층을 형성한다.

-개충: 군체를 이루는 형태적 기능적 단위인 한 개체, 부모개체에서 새로운 딸개충이 발아돼 군체를 형성

-군체: 한 유생에서 출아한 개충으로 구성된 집합체

[저작권자ⓒ 환경데일리. 무단전재-재배포 금지]